副業や独立、開業のハードルが下がってきた今、個人で事業を始める人が増えています。そんな中、真っ先にぶつかる悩みの一つが「事業用の住所、どうしよう?」という問題です。自宅住所をそのまま使うのは気が引けるし、かといってオフィスを借りるほどの予算はない……そんな葛藤を抱える個人事業主にとって、バーチャルオフィスは有力な選択肢の一つです。

でも、いざ検討してみると「実際どうなの?」「信用って落ちないの?」「費用対効果はあるの?」と、次々に疑問が湧いてきますよね。バーチャルオフィスが便利だという情報はあっても、自分の事業にとって本当に合っているのかは、なかなか判断しづらいものです。

そこでこの記事では、個人事業主がバーチャルオフィスを選ぶ理由と、その背後にある本質的なメリットについて徹底的に解説していきます。さらに、具体的な活用事例、コスト比較、失敗しない選び方、経費処理の可否、そして注意点まで、他では読めない実務目線でまとめました。

もしあなたがこれから開業を予定していたり、すでに自宅で事業をしていて「このままでいいのか?」と感じているなら、本記事を読む事で「なぜバーチャルオフィスを選ぶ人が多いのか」「自分にも当てはまるのか」が分かるはずです。

それでは早速、個人事業主がバーチャルオフィスを活用するメリットについて、深掘りしていきましょう。

バーチャルオフィスのメリットは?個人事業主にとっての基本と仕組み

「バーチャルオフィス」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?

「実態がない」「ちょっと怪しい」「法人しか使えないんじゃ…?」

そんなふうに思ってしまう方も少なくありません。しかし近年では、個人事業主がバーチャルオフィスを活用する際の主なメリットが、明確な理由とともに支持されるようになってきました。

ここではまず、そもそもバーチャルオフィスとは何か?という基本から整理していきましょう。

バーチャルオフィスの定義と特徴

バーチャルオフィスとは、実際の事務所スペースを構えずに、事業用の「住所」「電話番号」「郵便受け取り」「会議室利用」などのサービスを提供する仕組みです。実際にオフィスに常駐して働くわけではなく、拠点機能だけを外部のサービスとして借りるイメージです。

このような形態が生まれた背景には、以下のような変化があります:

働き方の多様化(在宅・オンライン)

開業コストの見直し

プライバシー保護の重要性の高まり

都市部オフィスの家賃高騰

その結果、従来なら法人やベンチャー向けと思われていたこのサービスが、現在では個人事業主にとっても一般的な選択肢となっています。

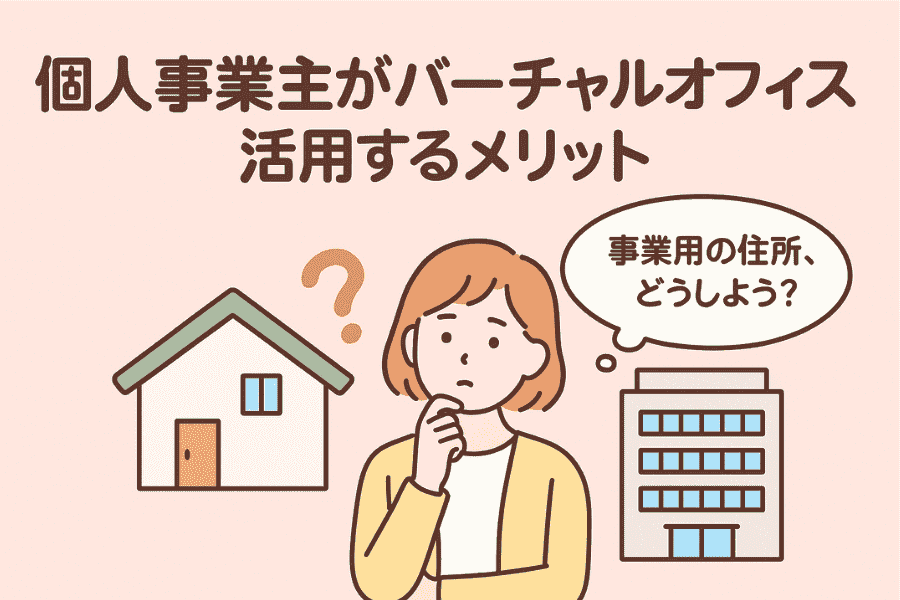

個人事業主が得られる主な利点

個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットは、単に「住所を借りられる」というだけではありません。以下のような多面的な利点があるのです。

- プライバシー保護: 自宅住所を公開せずに済むため、ネット上や名刺・開業届での安心感が高まる。

- 信用の向上: 銀座・渋谷・梅田などの一等地住所を記載する事で、取引先や金融機関からの印象が良くなる。

- コストの削減: 通常のオフィス賃貸に比べて、圧倒的に初期費用と月額費が安い(数千円から利用可能)。

- 法人登記・開業届への対応: 登記や届け出に対応しているバーチャルオフィスも多く、正規の事業住所として使用可能。

- 郵便・電話の代行機能: オプションで郵便物の転送や電話受付サービスも利用でき、業務の効率化につながる。

特に、開業したばかりで資金に余裕がない人や、副業で静かにスタートしたい人にとっては、“ちょうどいい距離感”で事業と向き合える場所と言えるかもしれません。

実際にどう使われているか?

たとえば、フリーランスのエンジニアやライター、コンサルタントなどは、クライアントとのやり取りがほぼオンラインで完結します。そういった業種では、物理的な事務所を持つ意味が薄く、バーチャルオフィスの利便性が非常に高いです。

また、税理士や行政書士などの士業でも、バーチャルオフィスを拠点に開業し、信用を担保しながらコストも抑えるという実例が増えてきました。

なぜ今、個人事業主にバーチャルオフィスが選ばれるのか?その背景と変化

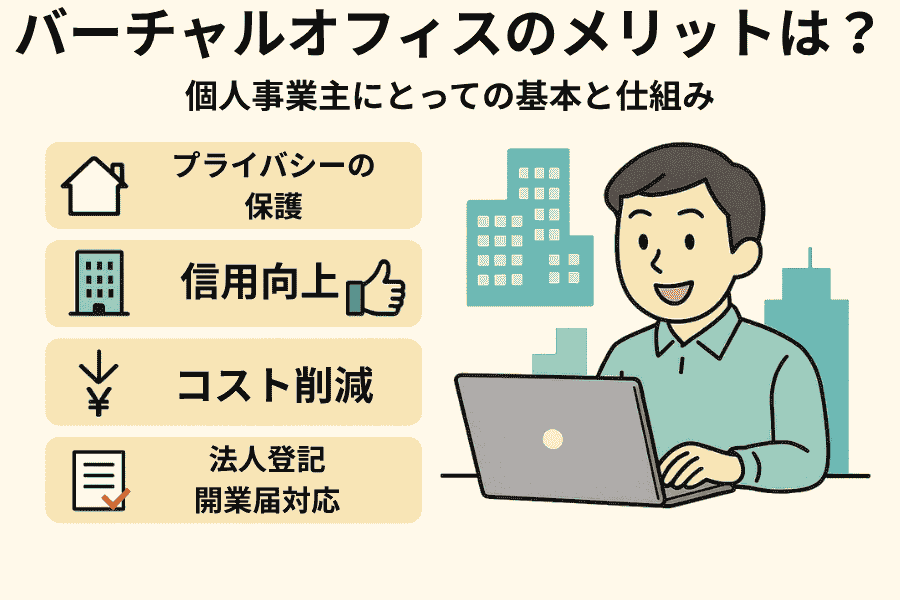

かつて「バーチャルオフィス」は、スタートアップや法人のための少し特殊なサービスとして認識されていました。しかし近年では、個人事業主がバーチャルオフィスを活用するメリットが広く知られるようになり、利用者層は劇的に広がっています。その背景には、社会全体の働き方の変化と、個人事業のスタイル進化があります。

コロナ禍で加速した“場所に縛られない”働き方

2020年以降、リモートワークが主流になった事によって、「どこで働いているか」よりも「どう働いているか」が重要視されるようになりました。商談・打ち合わせ・請求業務の多くがオンラインに切り替わり、物理的なオフィスの必要性は一気に低下しました。

その結果、固定のオフィスを持たない働き方が一般的になり、「じゃあオフィスって本当に必要?」という問いが生まれたのです。バーチャルオフィスは、まさにこの問いに対する現代的な答えの一つです。

個人でビジネスを始める人の増加

もう一つの変化は、「会社に属さずに働く人」の増加です。副業解禁、早期退職、フリーランス支援制度などの影響で、個人で起業・開業する人が明らかに増えています。実際、国税庁の統計でも、個人開業の届出件数は年々増加傾向にあります。

しかし、全員が最初から立派なオフィスを借りられるわけではありません。そこで登場するのが、個人事業主でも低コストで使えるバーチャルオフィスなのです。

名刺・Web・登録住所に求められる“信頼性”

あなたがもしクライアント側だったとして、連絡先が携帯番号で、住所が「○○市○○町のアパート201号室」だったら、少し不安を感じませんか?

これは決して偏見ではなく、ビジネスにおける「第一印象」の問題です。

バーチャルオフィスを使えば、信頼性の高い都市部の住所を名刺やWebサイトに記載できるため、個人事業でも安心感のある印象を与える事が可能です。とくに初対面の相手と仕事を始めるとき、この“安心感”があるかないかは、契約獲得にも影響します。

柔軟なプランと使い方が広がっている

一昔前のバーチャルオフィスは、「住所だけ提供する」シンプルなものでした。しかし今では、必要に応じて電話番号の提供、郵便物の即日転送、オンラインでの通知機能、会議室の時間貸しなど、事業フェーズに合わせて拡張できる仕組みになっています。

つまり、「住所だけでいい」というミニマムな使い方も、「受付付きで対外対応まで委託したい」というフルスペックな使い方も可能になったのです。

こうした社会的・経済的な背景が重なり、バーチャルオフィスは“限られた人のための選択肢”から、今では多くの個人事業主にとって当たり前のインフラになりつつあります。

個人事業主がバーチャルオフィスを使うメリットとリスク

どんなに便利なサービスにも、使い方を誤ると思わぬトラブルや不都合が生じます。バーチャルオフィスも例外ではありません。個人事業主のバーチャルオフィス使用メリットは多いものの、それを最大限に活かすには、注意点とリスクをきちんと理解しておく事が必要です。

ここでは、契約前に知っておきたい“リアルな落とし穴”について整理していきます。

「実態がない」と見なされる可能性

バーチャルオフィスは物理的な執務スペースがないため、「実態がない事業所」と判断されるケースがあります。とくに注意すべきなのが、以下のような場面です:

金融機関での口座開設

各種助成金・補助金の申請

許認可が必要な業種での登録

融資の審査

これらでは「本当にそこに事業が存在するのか?」という視点で判断されるため、バーチャルオフィスの住所だけでは断られる事もあります。用途によっては、自宅やレンタルオフィスとの併用も検討した方が良いでしょう。

住所が共有される事の“信用リスク”

1つのバーチャルオフィス住所を、何百・何千もの事業者が共有している事は珍しくありません。これはコストを抑える上で理にかなっていますが、その中に過去に問題を起こした業者がいると、同じ住所に登録されている全体の印象が落ちる可能性もあります。

たとえば取引先があなたの会社を調べた時に、「その住所が過去に詐欺事件に使われていた」といった情報が出てきたら、商談が白紙になる事もあるでしょう。

郵便物の遅延や紛失リスク

多くのバーチャルオフィスでは、郵便物の転送を週1〜2回でまとめて行っています。これにより、急ぎの書類が手元に届くまで数日かかる事もあります。さらに、転送中に紛失するケースや、本人確認が不十分で誤配が起きる事もゼロではありません。

重要な書類や契約書類は、可能であれば「現地受け取り可能な拠点」や「オンラインで通知機能があるサービス」を選ぶと安心です。

運営会社の質に差がある

一口にバーチャルオフィスと言っても、運営会社によって信頼性や対応レベルには大きな違いがあります。中には、電話がつながらない、サポートが遅い、解約が煩雑、といったサービスも存在します。

契約前に以下の点を確認しましょう:

運営実績(何年続いているか)

レビューや口コミの内容

電話・メールのレスポンスの速さ

利用規約・契約条件の明確さ

解約や更新の手続きの簡単さ

“安さだけで選ぶ”のは非常にリスクが高いため、「安くても安心できるか」をよく見極める必要があります。

士業や建設業など一部業種では利用不可な事も

業種によっては、実際の執務スペースが必要とされるケースがあります。たとえば、建設業許可・運送業許可・一部の士業の登録では、「事務所としての実体」「打ち合わせスペースの確保」が要件になっており、単独では許認可を取れない場合があります。

この点は業種ごとに異なるため、管轄官庁や専門家に事前確認するのが確実です。

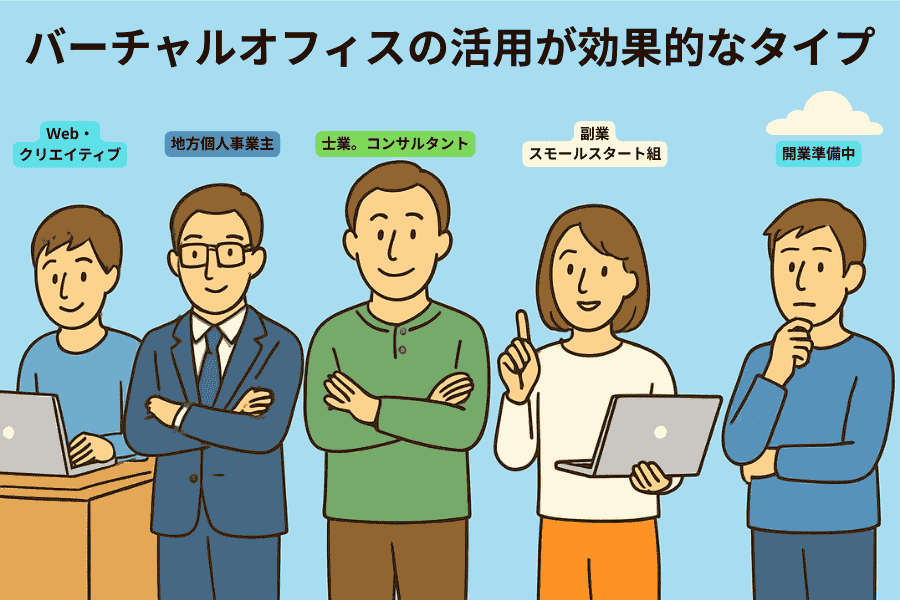

どんな個人事業主に向いている?バーチャルオフィスの活用が効果的なタイプとは

バーチャルオフィスのメリットや注意点を理解した上で気になるのは、「自分にも合うのか?」という事。個人事業主のバーチャルオフィスのメリットは多岐にわたりますが、すべての人に最適な選択肢というわけではありません。

以下でバーチャルオフィスの活用が特に効果的なタイプの個人事業主を、具体的に紹介していきます。

① 在宅で完結するWeb・クリエイティブ系

Web制作・ライター・マーケティング・プログラマー・動画編集などの職種は、業務の多くがオンライン上で完結します。打ち合わせもZoom、納品もメールやクラウド上で完了する事がほとんど。

そうした人にとって、物理的なオフィスは“ただのコスト”になりがちです。

バーチャルオフィスであれば、都心の住所を名刺や請求書に使え、信頼性を担保しつつ低コストで拠点を持てるため、非常に相性が良いです。

② 士業・コンサルタントなど信頼性重視の職業

税理士・行政書士・社労士・中小企業診断士・各種コンサルタントなどは、業務上「信頼できる人」という印象が非常に大切です。自宅住所をそのまま名刺やホームページに出すのがためらわれる、という人も多いのではないでしょうか。

そんなとき、バーチャルオフィスで一等地の住所を使えば、信頼性の高い事業所としての体裁を整える事ができます。ただし、登録や許認可が必要な業種では使えない場合もあるので、事前の確認は必須です。

③ 地方在住で都市圏の信頼感が欲しい人

「居住地は地方だけど、クライアントの多くは東京や大阪にいる」

そんなケースでは、都心の住所を持てる事が大きな強みになります。名刺やWebサイトに記載する事で、「都市部に拠点がある=アクセスがいい=安心できる」という印象を与えられます。

フットワークの軽い地方個人事業主にとって、信頼性と広がりのある名義を得られるのは大きな価値です。

④ 副業・スモールスタート組

会社に勤めながら、副業として個人事業を始める人も増えています。しかし副業をしている事を社内に知られたくない場合、自宅住所や携帯番号での活動には限界があります。

バーチャルオフィスを使えば、本業としっかり線引きされた「もうひとつの拠点」が手に入り、名刺やWeb、請求書にも堂々と表記できます。

⑤ 開業準備中のテスト運用フェーズ

「事業アイデアはあるけど、うまくいくか不安」

「とりあえず動き出したいけど、初期投資は最小限に抑えたい」

そんな“スモールテスト”をしたい時にも、バーチャルオフィスは非常に有効です。

契約期間が短くて済み、必要に応じて解約やプラン変更ができるものが多いため、リスクを最小限に抑えながら開業を試せる環境が整っています。

このように、事業スタイルや目的によって、バーチャルオフィスがもたらす価値は変わります。

次のセクションでは、実際にどう選べば失敗しないのか?

選び方の実践ポイントと注意点について解説していきます。

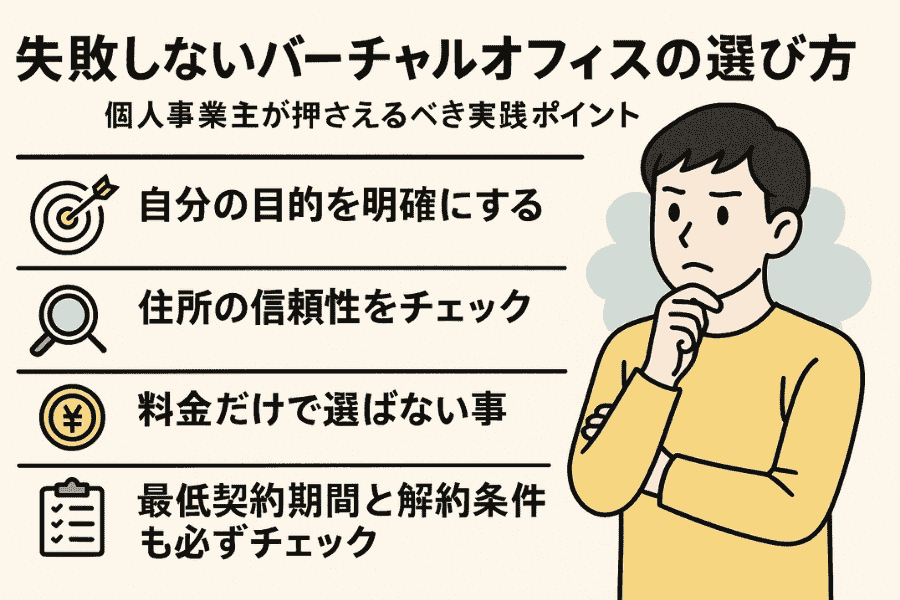

失敗しないバーチャルオフィスの選び方:個人事業主が押さえるべき実践ポイント

個人事業主がバーチャルオフィスを使うメリットを活かすには、「どのサービスを選ぶか」が非常に重要です。同じ“バーチャルオフィス”でも、運営会社や選択するプランによってサービスの内容や品質・機能・信頼性には大きな違いがあります。

ここでは、実際に選ぶ際のチェックポイントを“初心者目線”で分かりやすく整理していきます。

まずは「自分の目的」を明確にする

選び方の第一歩は、「何のために使いたいのか」を明確にする事です。以下のように、目的によって必要な機能も変わってきます。

開業届や法人登記に使いたい → 登記可能な住所が必要

郵便物を受け取りたい → 転送頻度や保管方法の確認を

電話対応も任せたい → 専用番号の有無、オペレーターの品質を確認

来客対応がある → 会議室の有無と予約のしやすさがポイント

目的が曖昧なまま契約してしまうと、「こんなはずじゃなかった…」と後悔する原因になります。

住所の信頼性をチェック

バーチャルオフィスでは、都心の人気住所がよく使われますが、「一等地=必ず信頼される」とは限りません。大事なのは、次の2点です。

その住所が過去にトラブルに使われていないか

他の利用者の業種や評判がどうか

実際、ネット検索で“○○ビル 詐欺”のようなキーワードで出てきてしまう住所もあります。住所自体の評判やクリーンさを調べる事は、意外と見落とされがちですが非常に重要です。

料金だけで選ばない事

月額数百円〜数万円まで幅のあるバーチャルオフィスですが、「安ければいい」という考え方は危険です。安価なサービスには、以下のような落とし穴がある事も。

郵便物が長期間保管されない

電話対応が機械的で印象が悪い

解約時に手続きが煩雑

サポートが一切受けられない

価格の安さよりも、自分の目的に合っていて、トラブルが起きにくい運営体制かどうかに注目すべきです。

最低契約期間と解約条件も必ずチェック

意外と見落とされやすいのが、「解約しやすいかどうか」。

たとえば、最短6か月契約だったり、自動更新・更新月以外は違約金がかかるといったケースもあります。

また、契約時に本人確認書類・開業届などが必要な場合もあるため、事前準備も必要です。

信頼できる運営会社かどうかの判断基準

運営年数が長い

運営元が法人か、実在する事業者か

Webサイトの情報が丁寧か

問い合わせにすぐ返事が来るか

ネット上に悪い評判が多くないか

これらを満たしているサービスであれば、契約後も安心して長く使い続けられる可能性が高いです。

次のセクションでは、コスト面に注目して、具体的金額・他形態との比較・経費処理の可否について解説していきます。

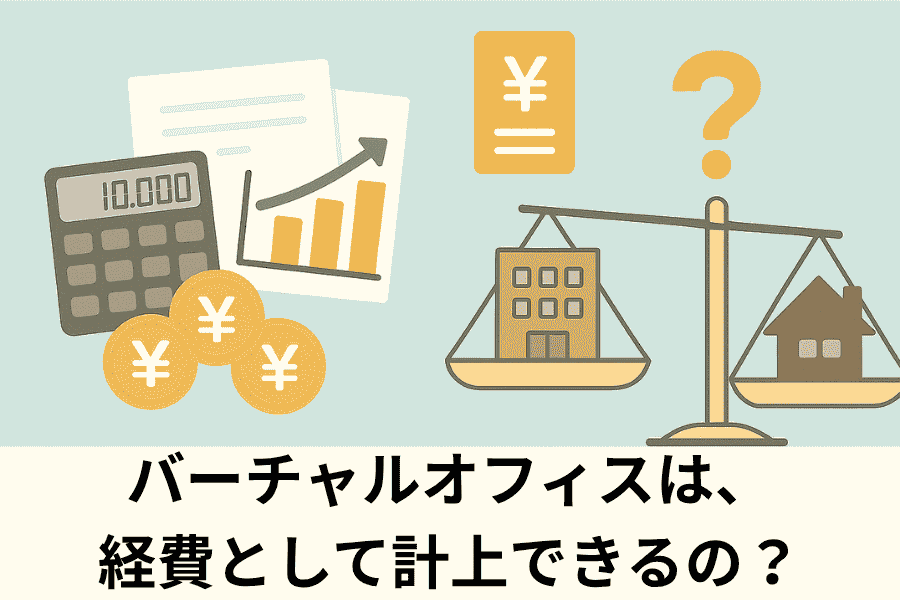

バーチャルオフィスのお値段とコスト比較|経費として計上できるの?

個人事業主がバーチャルオフィスを使うメリットのひとつに「コストを抑えられる事」があります。しかし、実際にはどれくらいの費用がかかり、他の選択肢と比べて本当にお得なのか?

そして、バーチャルオフィスにかかる費用は経費として処理できるのか?

このパートではその疑問に答えていきます。

バーチャルオフィスの料金相場

料金はサービス内容と住所エリアによって大きく異なります。東京都心の一等地を使う場合は多少高めになる傾向がありますが、それでも物理オフィスに比べれば圧倒的に安価です。

以下に、代表的なオフィス形態のコスト感を比較します。

| オフィス形態 | 月額費用(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| バーチャルオフィス | 1,000〜10,000円 | 住所貸し・転送・電話代行など。実作業スペースなし |

| レンタルオフィス | 30,000〜100,000円 | 専用個室あり。物理的な執務スペースも確保可能 |

| 自宅オフィス | 0円(固定費のみ) | 最安だが住所公開リスクや信頼性の懸念あり |

このように、バーチャルオフィスは他の形態と比較しても、「信用性」と「コストバランス」の両立が可能な選択肢だと言えます。

追加費用のポイントも確認

月額料金だけでなく、以下のような追加費用がかかる場合があります:

郵便物の転送料金(都度 or まとめて)

電話代行のオプション費用

会議室の利用料(時間単位)

登録料・保証金など初期費用

「安さ」だけで契約せず、トータルでいくらかかるかを事前に計算しておく事が大切です。

バーチャルオフィス費用は経費計上できる?

結論:できます。

バーチャルオフィスの利用料金、個人事業に必要な支出として「必要経費」に該当します。代表的な科目は以下のようになります。

通信費

地代家賃(登記住所や契約の種類によっては)

賃借料・事務所経費

支払手数料(郵送・転送サービスなど)

ただし、完全にプライベート利用している場合や、領収書が発行されない場合は経費として認められない可能性もあるので、次の点には注意が必要です。

経費にする際の注意点

利用名義が本人(事業主)になっているか

事業用途での利用である事が明確か

領収書や契約書をしっかり保管しているか

毎月の明細を帳簿に記録しているか

クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワードなど)を使えば、バーチャルオフィスの支出もスムーズに経費登録できますし、税理士と連携しておけば確定申告も安心です。

次のセクションでは、実際の利用者による活用事例を紹介し、リアルな現場の使い方とその効果を見ていきます。

リアルな活用事例:個人事業主がバーチャルオフィスを導入して得た効果とは?

ここまでバーチャルオフィスの仕組みやメリット、リスク、費用感などを見てきましたが、実際に使っている人たちはどのように感じているのでしょうか?

このパートでは、実際にバーチャルオフィスを活用する個人事業主の事例を紹介し、リアルな導入効果や体感したメリットを見ていきます。

事例①:在宅Webデザイナー(30代・女性)

子育てと並行しながら在宅でWebデザイン業を営むAさんは、クライアントとのやり取りをすべてオンラインで完結させています。

開業当初は自宅住所を使ってましたが、名刺や請求書に記載するのが不安になり、都内のバーチャルオフィスを導入。

その結果、「しっかりした会社なんですね」と言われる事が増え、取引先の信頼が目に見えて向上したとの事。費用は月額3,000円台で、経費にも計上できるため、満足度は非常に高いようです。

事例②:地方在住のコンサルタント(40代・男性)

長野県に在住しながら、東京の企業とリモートでコンサル契約を結んでいるBさん。

「取引先に対して“東京にも拠点がある”という安心感を持ってもらうために」と、都心一等地の住所をバーチャルオフィスで取得。

直接オフィスに訪問される事はありませんが、クライアントの信用が上がり、新規契約の獲得率が上昇。「所在地でナメられない」事がビジネスをスムーズにしていると語っています。

事例③:副業でハンドメイド販売(20代・女性)

副業としてハンドメイド商品のネット販売を始めたCさん。自宅からの発送に加え、Webサイトや特定商取引法の記載に住所が必要なため、バーチャルオフィスを選択。

実店舗も持たないネット完結型のビジネスなので、初期費用の安さとプライバシー保護のバランスがちょうどよく、「副業の第一歩として安心してスタートできた」との事。

事例④:士業(行政書士)での注意点も

行政書士のDさんは開業時、コストを抑えるためにバーチャルオフィスでの開業を試みましたが、申請先の官公庁から「執務スペースがない」と指摘され許可が下りず、結果的に自宅兼事務所に切り替えたという経緯があります。

このように、業種によってはバーチャルオフィス単独では利用できない場合もあるため、許認可が関係する場合は事前確認が必須です。

このように、バーチャルオフィスの効果は人によってさまざまですが、「信用性」「住所公開対策」「初期コスト削減」などの面で、導入の意義を実感している声が多数です。

次のパートでは、こうした情報を整理して、全体のまとめに入っていきます。

結局どうなの?個人事業主がバーチャルオフィスを利用するメリットと判断基準

ここまで読んできたあなたの頭の中には、バーチャルオフィスについてさまざまな情報が整理されつつあるかもしれません。とはいえ、「じゃあ、自分も使うべきなのか?」という判断は、簡単には下せない部分もありますよね。

このパートでは、個人事業主がバーチャルオフィスを導入する“意味”をあらためて整理しながら、「どういう場合に使うべきか?」の判断材料をまとめていきます。

信用性・安心感が“お金で買える”サービス

バーチャルオフィスは言い換えれば、「小さな投資で、大きな安心感と信用を得る」ための仕組みです。

とくに、開業初期は自分の実績や事業内容が知られていないため、名刺に書かれた住所や電話番号、Webサイトに載せた所在地といった“外見の整え方”が重要になります。

都心の住所を数千円で持てるというのは、冷静に考えると非常にコスパの良い信用づくりです。

すべての人に向いているわけではない

バーチャルオフィスは便利なサービスですが、誰にでもベストというわけではありません。

例えば次のようなケースでは、慎重な判断が求められます。

許認可業種(建設業・士業など)で物理的オフィスが求められる

書類の即時対応が多く、郵便物の転送に時間がかかると業務に支障が出る

クライアントとの面談を頻繁にオフィスで行う必要がある

こうした場合は、バーチャルオフィスよりも、レンタルオフィスや自宅兼事務所のほうが現実的です。

一番の判断基準は「自分のビジネスに何が必要か?」

住所が欲しいのか、信用が欲しいのか、プライバシーを守りたいのか、コストを抑えたいのか──

その答えによって、バーチャルオフィスが「ちょうどいいサービス」になるか、「中途半端な選択肢」になるかが決まります。

迷ったら、以下の3つを考えてみましょう。

自分のビジネスに物理的スペースは必要か?

住所や電話番号の見え方に不安はあるか?

月数千円の投資で信頼性が上がるなら、コスパは良いと感じるか?

これらに「YES」が多ければ、バーチャルオフィスの導入を前向きに検討する価値があると言えるでしょう。

よくある質問Q&A:個人事業主がバーチャルオフィスの疑問を解消

ここでは、個人事業主がバーチャルオフィスを導入する際によくある質問をQ&A形式でまとめて解説します。導入前に感じやすい不安や疑問を解消しておきましょう。

Q1. 自宅で開業するのと、バーチャルオフィスで何が違うの?

A. 大きな違いは「住所の見え方」と「プライバシー保護」です。自宅開業は費用がかかりませんが、名刺や請求書、Webサイトなどに自宅住所を記載しなければなりません。一方、バーチャルオフィスを使えば第三者に自宅住所を公開せずに済み、かつ信用を補強できるというメリットがあります。

Q2.法人登記の住所としてバーチャルオフィスを活用や開業届の登録はできる?

A. 登記対応のバーチャルオフィスであれば可能です。法人登記・開業届・インボイス登録などに使えるかどうかは、サービスによって異なるので、「登記可能」「開業届OK」と明記されているかを契約前に確認してください。

Q3. 郵便物はどれくらいの頻度で受け取れる?

A. 一般的には「週1回転送」「即日転送(有料)」などが選べます。利用頻度が高い業種の場合は、リアルタイム通知や現地受け取りが可能なバーチャルオフィスを選ぶのが安心です。

Q4. 契約に必要な書類はある?

A. はい、基本的には以下のような書類が必要です。

本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)

開業届の控えや事業内容の説明資料(場合による)

銀行口座情報(口座振替の場合)

※業種によっては、追加の確認がある事もあります。

Q5. トラブルに巻き込まれるリスクはない?

A. ゼロとは言えませんが、信頼性の高い運営会社を選ぶ事でほとんどのトラブルは避けられます。 特に「同住所に悪質な利用者がいないか」「長年運営されている会社か」を確認する事で、安心して使える環境を選べます。

以上が、個人事業主の方がバーチャルオフィスを検討する際によくある質問の一部です。

実際の契約前には、サービス会社ごとのQ&Aや利用規約も必ず確認しましょう。

まとめ:個人事業主がバーチャルオフィスを使うメリット“事業を守り、育てる”ための一手になり得る

個人事業主の方がバーチャルオフィスを使うメリットは、単に「住所を借りる」以上の意味を持っています。

それは、事業の信頼性を高め、プライバシーを守り、無理なく成長フェーズへ移行するための“実務的な選択肢”です。

もちろん、許認可が必要な業種や、郵送・面談対応が多い仕事では、バーチャルオフィスだけで完結するのが対応が難しいケースも存在します。

ですが、Web完結型の業務や副業など、小さく始めて着実に進めたい人にとっては、非常にコストパフォーマンスの良い仕組みである事は間違いありません。

ポイントは、「何に使うのか」「何を守りたいのか」を明確にし、それに合ったプランやサービスを選ぶ事。

そうすれば、ただの“住所貸し”ではなく、自分のビジネスに安心と余白を与えてくれるインフラとして機能してくれるはずです。

個人事業主でバーチャルオフィスのメリット・デメリット知ったら、「住所を整える」ところから

事業は、「信頼される事」からすべてが始まります。

それは営業力やスキルだけでなく、名刺の住所やWebサイトの所在地といった“目に見える部分”も含まれます。

バーチャルオフィスは、その第一歩を手軽に、確実に踏み出すための手段です。

たった月数千円で、信頼性とプライバシー、そして身軽さを手に入れられるなら、それは十分に価値のある投資だと言えるのではないでしょうか。

もしあなたが今、

自宅住所をさらす事に抵抗がある

開業や副業をスモールスタートしたい

都心の信頼ある住所が必要だと感じている

そう感じているなら、ぜひ一度バーチャルオフィスを調べてみてください。

無料で資料請求や内見ができるサービスも多く、契約前にしっかり比較・検討していく事も可能です。

あなたのビジネスが、もっと安心して、もっと自由に広がっていきますように。

【特典】ここまで読まれたあなたへ、期間限定のプレゼント

ここまでじっくり読み進められたあなたへ。

感謝の気持ちを込めて、「バーチャルオフィス選びに迷わないチェックリスト(PDF)」をご用意しました。

✔ 選ぶべき5つの基準

✔ 契約前に必ず確認したい10の質問

✔ トラブル回避のチェックポイント

✔ 初めての人向けプラン比較早見表

など、実際に私がヒアリング・調査してまとめた内容を凝縮しています。

更にそれだけでは無く、あなたの個人事業の集客や収益化がもっと加速するネットでの収益化のマニュアル(最近迄19万8千円で販売してた教材)付きメール講座も今回特別にプレゼントさせて頂きます。

👉【無料ダウンロードは以下よりどうぞ。】