「バーチャルオフィスで起業したいけど、手続きってどうすればいいの?」そう考えているあなたは、決して少数派ではありません。

現代では、物理的な事務所を持たずに起業を目指す方が増えており、バーチャルオフィス活用のスタイルは、新しいビジネスの在り方として注目されています。

しかも起業家の方であれば尚更です。

だけど、「手続きはどうするの?」「法人登記は出来るの?」「信用に問題はないの?」といった疑問や不安も同時に出てきます。

そこで今回は、バーチャルオフィスで起業の手続きを行う上で必要な情報を、一つ一つ丁寧に解説していきます。

読んだあとには、バーチャルオフィスのメリットや、デメリット、手続きの流れや注意点、業種ごとの注意点まで、あなたが再検索する必要がないほどの情報が得られるはずです。

これから、起業に向けた第一歩を踏み出すあなたの不安を解消し、スムーズなスタートを支援する内容をお届けしていきます。

それでは早速、解説していきます。

バーチャルオフィスとは何か?その仕組みと役割を正しく理解しよう

起業を考える際、「オフィスを構えるかどうか」は最初の悩みどころで、従来なら、オフィス物件を借りて登記や営業活動を行うのが当たり前でした。

ですが最近では、コスト削減、そして多様な働き方を重視して、バーチャルオフィスを使う人が増えてきているのです。

そもそもバーチャルオフィスって何って思う方の為に少しだけ解説しておくと、実際のオフィス空間を借りずに、住所や電話番号などの「事業拠点」として利用できるサービスのことを指します。

つまり、物理的なオフィスを持たなくても法人登記や名刺・ホームページへの住所記載ができるという仕組みです。

郵便物の受け取りや転送、電話代行、会議室の利用など、サービス内容は運営会社によってさまざま。

スタートアップや個人事業主、リモートワークを中心とするフリーランスなど、「固定費を抑えながら信頼感を確保したい」という人に人気のオフィス形態となっています。

バーチャルオフィスの基本的な仕組み

バーチャルオフィスは、実際にオフィスを持たずに、住所や電話番号、郵便物の受け取りなどの機能だけの提供サービスです。

利用者は、東京・大阪等の一等地などにある住所を名刺や法人登記、ホームページで記載出来る為、実際にそこに常駐していなくても、企業としての「存在感」や「信用性」を高める事が可能です。

この仕組みにより、バーチャルオフィスで起業の手続きを進める事も十分現実的な選択肢となります。

バーチャルオフィスの提供する主な機能

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 住所利用 | 法人登記・名刺・Webサイトなどに使えるビジネス住所 |

| 郵便物受取・転送 | クライアントや行政からの郵便物を受け取り、転送してくれる |

| 電話対応 | 専任スタッフが電話受付し、連絡内容を報告するオプションもあり |

| 会議室利用 | 物理的な会議室を時間単位で使える場所もあり |

このように、必要最小限の機能を選んで、コストを抑えながら事業を開始出来るのがバーチャルオフィスの魅力です。

起業家がなぜバーチャルオフィスを選ぶのか

起業時にバーチャルオフィスにする理由には、以下のような背景があります:

・自宅住所を公開したくない(プライバシー保護)

・一等地の住所を名刺やWebサイトに記載して、信用性を確保したい

・実際の来客対応は少なく、物理的なスペースが不要

・初期費用や月額料金などのコストを抑えたい

・フリーランスや副業など、柔軟な働き方にマッチしている

また、業種によっては実店舗や工場を必要としないケースも多く、サービス業やIT関連業などには特に適しています。

バーチャルオフィスは信用出来るのか?

「本当に信用されるの?」と心配になる方も多いですが、適切な業者を選べば、法人登記や口座開設、融資の審査にも十分対応出来ます。ただし、信頼性の低い業者を選ぶと、郵便物が届かない、突然解約される、登記不可などのトラブルが発生するリスクもある為注意が必要です。

その為、運営会社の実績・レビュー・設備の充実度などを確認しながら、しっかり比較して選ぶ事が重要です。

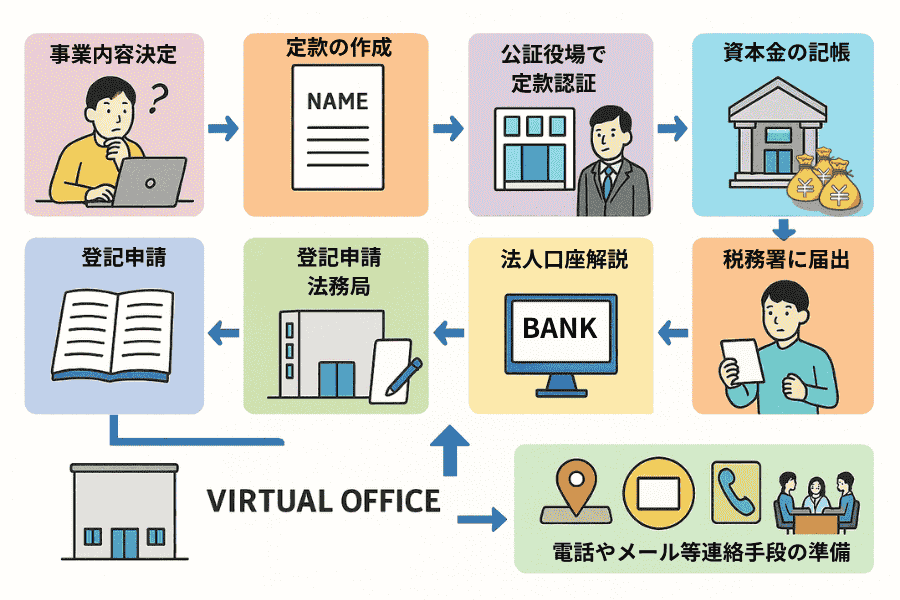

起業手続きの流れとバーチャルオフィスの活用方法

バーチャルオフィスと契約して起業するには、一般的な起業手続きの流れを正確に理解し、その中でどのように活用出来るかを把握しておく事が大事です。特に、法人登記や銀行口座開設など、住所の記載が求められる場面では、バーチャルオフィスの存在が大きな意味を持ちます。

以下に、法人として起業する場合の標準的な手続きの流れを示しながら、それぞれのステップでバーチャルオフィスがどのように関与するかを解説していきます。

起業手続きの標準的な流れと必要な対応

手続き項目 内容 バーチャルオフィ使用のポイント

① 事業内容の決定 何をビジネスとして行うかを明確化 特になし(業種によっては注意点あり)

② 会社名(商号)の決定 他社と重複しない名称を決定 商号と所在地の組み合わせで重複チェック

③ 定款の作成 会社の基本ルールを記載した書類を作成 「本店所在地」にバーチャルオフィス起業の手続きを行う住所を記載可

④ 公証役場で定款認証 株式会社の場合は必須のステップ 住所確認書類としてバーチャルオフィスの契約書を提出する場合も

⑤ 資本金の払込 個人口座に資本金を振り込む 特に制限なし(ただし法人用口座の開設は後述)

⑥ 登記申請(法務局) 会社設立の正式な申請 バーチャルオフィスの住所で法人登記が可能か事前に要確認

⑦ 法人用銀行口座の開設 会社の資金管理用口座を開設 銀行によってはバーチャルオフィス不可もある為注意

⑧ 税務署等への届出 税務署、都道府県税事務所、市区町村に各種届出 届出書類に住所を記載する際も、オフィスの契約書が必要なケースあり

登記に使用出来るバーチャルオフィスかを確認する

全てのバーチャルオフィスが登記対応しているわけではありません。登記不可の施設も存在する為、契約前には以下の点をチェックしましょう。

法人登記は可能かどうか

許認可が必要な業種に対応しているか

書類の提出に応じてくれるか

審査に通る実績・信頼性があるか

また、法務局によっては審査が厳しい地域もある為、都心の一等地を選んだからといって必ずしもスムーズとは限りません。地域の登記実績が多数あるバーチャルオフィスの選択が大事です。

銀行口座の開設と信用性の問題

バーチャルオフィスの登記が完了しても、銀行口座の開設が通らないケースもあります。

特にメガバンクや地方銀行では、実態のあるオフィスがあるかどうかを重視する傾向があり、「郵便物を受け取るだけのスペース」では審査に落ちる可能性があります。

その為、以下のような対策を講じておくと良いでしょう

契約後の住所でしっかり法人登記を行い、登記簿謄本に反映

ホームページ、名刺、パンフレット等にオフィス住所を明記

事業の実体が分かる資料(サービス概要、契約書等)を用意

審査に通りやすいネット銀行や信金などを検討する

バーチャルオフィスでの起業は「安さ」や「便利さ」だけで判断せず、手続きの中で必要な場面を理解したうえで利用する事が大事です。

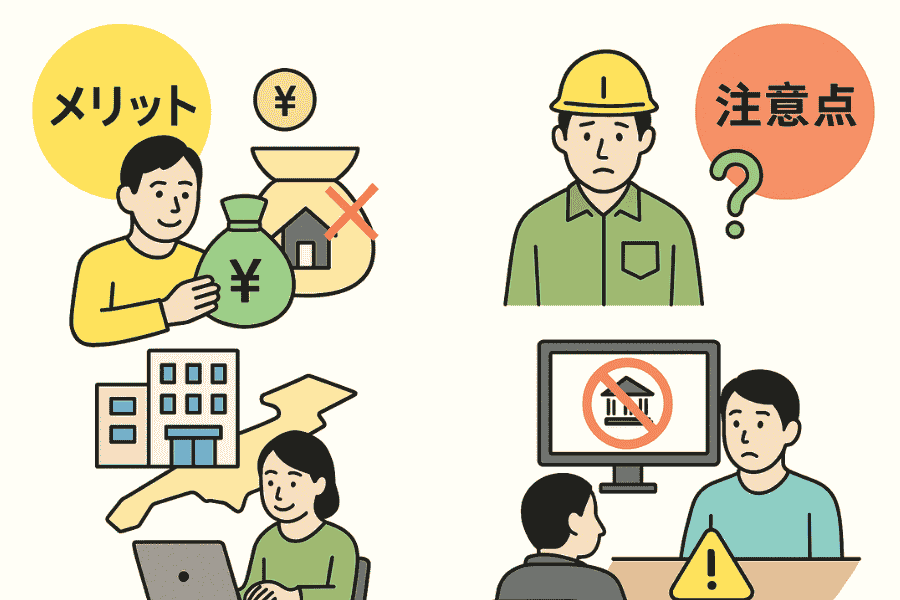

バーチャルオフィス利用のメリットとその裏側にある注意点

バーチャルオフィスの活用は、起業において多くのメリットをもたらします。しかしその反面、見落とされがちな注意点やリスクも存在します。単なる「コスト削減ツール」として選ぶのではなく、利点と課題を正しく理解して使う事が、成功の鍵を握ります。

ここでは、バーチャルオフィスで起業の手続きを行う際に知っておくべきメリットと注意点を詳しく解説します。

バーチャルオフィスの主なメリット

1. 圧倒的なコスト削減

通常のオフィスを賃貸する場合は、敷金や礼金、それから保証金に加え、月額賃料や光熱費などの固定費が発生します。

です。バーチャルオフィスは月額数千円〜数万円の低コストで住所を確保出来、初期費用も非常に抑えられます。

項目 通常の賃貸オフィス バーチャルオフィス

敷金・礼金 数十万円〜 基本不要

月額費用 10万円前後 数千円〜1万円前後

光熱費 必要 不要

会議室 自前で用意 オプション利用可

このように、事業開始にかかる資金負担を大幅に軽減出来ます。

2. プライバシーの保護

自宅で開業する場合、登記や名刺に自宅住所を記載せざるを得ない事があり、プライバシーの流出につながります。

一方で、バーチャルオフィスを使う事で、自宅住所を公開する事無く、法人登記や書類提出が可能になります。

3. 一等地の住所によるブランディング

港区、渋谷、新宿、銀座といった都心の一等地にある住所を会社の所在地として活用出来る為、クライアントや取引先に対する印象アップにもつながります。

立地によるブランド力は、特にスタートアップやフリーランスの信頼獲得に効果的です。

4. 柔軟なビジネス運営

バーチャルオフィスは基本的にオンラインでの手続きが可能な為、時間や場所に拘束されない働き方を実現出来ます。

リモートワークや副業といった、多様な働き方にフィットする運営スタイルです。

知っておきたい注意点・リスク

1. すべての業種に適している訳では無い

バーチャルオフィスでは、物理的な事務所が必要とされる許認可業種(例:建設業、飲食業など)では、許可が下り無い場合があります。

業種によっては、物理的な実体がなければ登録出来無い事もある為、事前の調査が不可欠です。

2. 銀行口座開設の審査が通りにくい可能性

前のセクションでも触れましたが、金融機関の一部は、バーチャルオフィスが住所な事を理由に、審査を通さ無いケースもあります。

特にメガバンクでの口座開設は厳しい為、ネット銀行や信用金庫の利用を検討すると良いでしょう。

3. 来客対応や作業スペースに制限がある

来客や面談が必要なビジネスモデルでは、会議室などを別途予約する手間とコストが発生します。

また、物理的な作業スペースが無い為、集中して仕事をする場所も必要になります。

4. 悪質なバーチャルオフィス業者の存在

低価格ばかりを強調するサービスの中には、郵便物が届か無い、受付対応がずさん、解約がスムーズに出来無いなど、トラブルが多い業者もあります。

選定の際には、口コミ・運営会社の実績や、契約後のサポートなどを入念にチェックしましょう。

バーチャルオフィスは非常に便利な選択肢ですが、「万能」では無いという認識を持つ事が重要です。

目的や業種、今後の展開に応じて、柔軟に判断し活用しましょう。

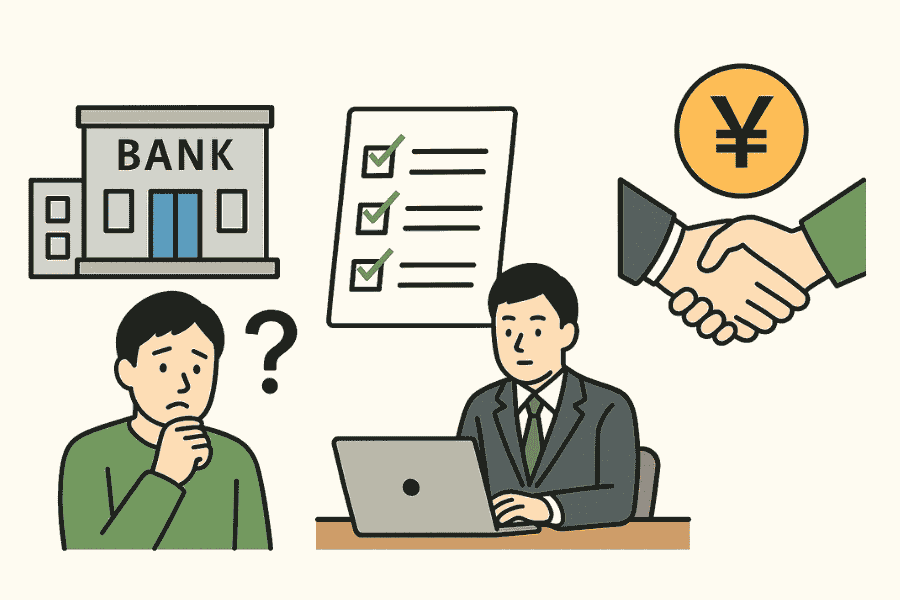

バーチャルオフィスと金融機関(銀行口座・融資・信用)

起業において、法人登記が完了しただけではビジネスはスタート出来ません。次に大事なのが、法人用の銀行口座を開設し、資金の管理や取引の基盤を整える事です。

その際に立ちはだかる壁の一つが、「バーチャルオフィスで起業の手続きをした企業は、銀行からどう見られるのか」という問題です。

このセクションでは、バーチャルオフィスと銀行・金融機関との関係について詳しく解説していきます。

銀行口座開設の壁:なぜ審査が通りにくいのか?

法人用銀行口座を開設時、多くの銀行では「事業の実態があるか」「会社の信用に問題が無いか」を厳しくチェックします。

バーチャルオフィスを使っている会社に対しては、以下のような不安を抱くケースが少なくありません

実体の無い「ペーパー会社」では無いか?

所在地に訪問しても代表者が不在では無いか?

郵便物の受取体制が不十分では無いか?

実際の事業内容が確認出来無いのでは?

その結果、法人登記は出来ても、銀行口座の審査に落ちるという事例が多発しています。

どの銀行が開設しやすいか?

銀行によって対応は大きく異なります。

以下は、バーチャルオフィスを使ってる起業家にとって比較的開設しやすい金融機関と、そうで無い金融機関の傾向です。

銀行の種類 傾向 コメント

メガバンク(例:三菱UFJ、三井住友) 非常に厳しい 実店舗・実体の確認を重視

地方銀行・信用金庫 やや厳しめ 事業実態の説明が必要

ネット銀行(例:GMOあおぞら、楽天、PayPay) 比較的緩やか 書類が整っていれば開設しやすい

バーチャルオフィスで起業の手続きを進める場合、最初はネット銀行から開設する事を検討し、実績を積んだ後にメガバンクへのステップアップを目指すのが賢明です。

審査を通過する為の準備とコツ

審査通過の為には、単に登記しただけでは不十分です。金融機関が「実体ある会社」と納得できる材料を整えておく必要があります。

具体的に準備すべき書類や資料は以下の通りです

定款、登記簿謄本、印鑑証明などの法人設立書類

ホームページ(独自ドメインが望ましい)

名刺・パンフレット・商品説明資料など

クライアントとの契約書や見積書(実績を示す)

オフィス利用契約書や郵便転送の仕組み

さらに、口座開設の目的・ビジネスモデルの説明を論理的に話せるよう準備しておくと、対面審査にも対応できます。

融資を受ける際の注意点

融資申請の際にも、所在地記載の住所がバーチャルオフィスだと、審査に影響する場合があります。

特に、日本政策金融公庫や地方自治体の創業支援制度では、以下の点を確認される可能性があります

実態のある活動拠点があるか

開業後にしっかり業務を遂行出来る体制か

顧客対応・電話対応が適切に出来る環境か

その為、必要に応じてコワーキングスペースや貸し会議室を併用し、ビジネスの信頼性を補完する事も大事です。

信用構築の為の小さな積み重ねが大切

法人の信用は一朝一夕では築けません。

登記だけでなく、事業の継続性・実績・取引履歴・納税履歴など、地道な積み重ねによって、銀行や取引先からの信用を得ていく必要があります。

その第一歩として、バーチャルオフィスを利用する場合でも、事業の「実体」がある、「継続性」がある、「責任を果たす姿勢」があるという3点を示す事が大事です。

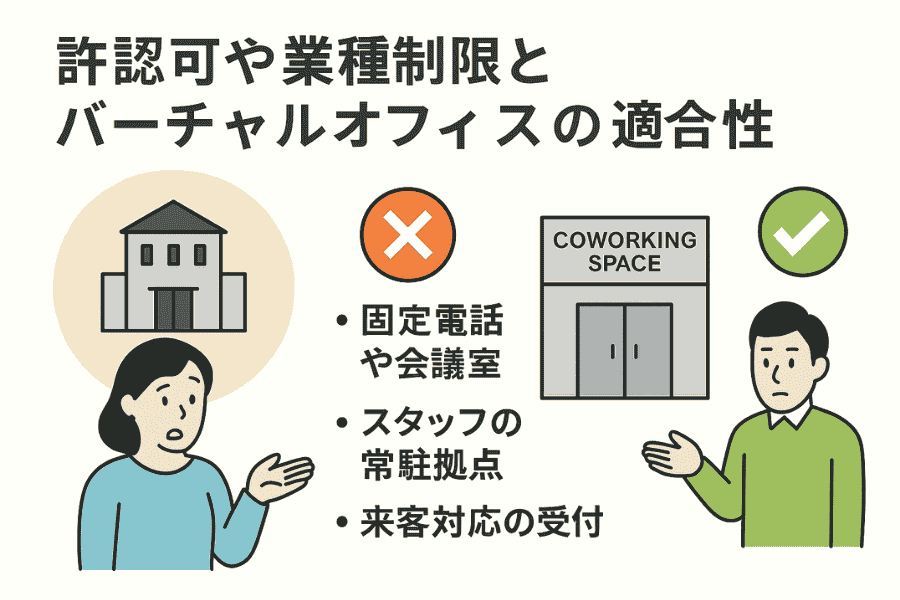

許認可や業種制限とバーチャルオフィスの適合性

バーチャルオフィスはコスト面や柔軟性に優れる反面、すべての事業に適しているわけではありません。

特に「許認可」が必要な業種の場合は、所在地の実態・要件との整合性が厳しくチェックされるので、バーチャルオフィスで起業の手続きを進める前に、必ず確認しておくべきポイントがあります。

なぜバーチャルオフィスが制限されるのか?

許認可制度では、「所在地に事業実体が存在する事」が強く求められます。

これは、トラブル時の責任所在・行政の立ち入り調査・顧客との直接対応などを円滑に行う為です。

バーチャルオフィスは、

・常駐スタッフがいない

・電話番号が固定では無い

・来客対応の実績が無い

・書類の受け渡しが外部委託

等、事務所の実体を証明しにくい要素が多い為、許認可機関からNGと判断される可能性が高いのです。

許可が必要無い業種の例

反対に、以下のような業種であれば、バーチャルオフィスとの相性は良好です。

| 業種 | 運営例 |

|---|---|

| Web制作業 | フリーランスや法人どちらでもOK |

| ライター・編集業 | 在宅業務が中心で許認可不要 |

| コンサルティング | リモート対応が基本のケースが多い |

| デザイン・映像制作 | 自宅作業でも成立する業務形態 |

| EC・ネット通販(在庫非保有型) | 物流は外部倉庫、顧客対応はオンライン |

| アプリ・ソフト開発 | 開発はオンライン、面談は貸会議室で対応可 |

このように、実店舗・実体を要しない「知的労働系」「クリエイティブ系」の業種では、バーチャルオフィス起業の手続きを進めても、問題なく運営できます。

対応策:コワーキングスペースやレンタルオフィスとの併用

許認可が必要な業種でも、以下のような工夫で対応出来る事があります

バーチャルオフィスとは別に、固定電話や会議室付きの「レンタルオフィス」を併設

必要に応じて、スタッフが常駐出来るワークスペースを確保

来客対応が可能な有人受付のコワーキングスペースを組み合わせる

条件を満たす物件に一時的に入居し、許可取得後に移転する

このように、業種ごとの要件をクリアしながら、バーチャルオフィスの利便性を生かす方法もあります。

事前に確認すべき3つのポイント

その業種に許認可が必要かどうか

その許認可は「事務所の実在」が必要条件かどうか

オフィス提供業者が許認可業種対応に実績があるか

これらを確認しないまま進めてしまうと、登記は出来たのに営業許可が取れ無いという致命的な事態に陥ります。

許認可業種での起業を検討している場合は、司法書士や行政書士等、専門家に事前相談するのが賢明です。

失敗しない為にも、「何が必要で、どこまでがバーチャルで可能なのか」を見極める視点が求められます。

信頼性の高いバーチャルオフィスの決め方とチェックリスト

バーチャルオフィスは手軽に契約出来る反面、選び方を間違えるとビジネスに大きな支障をきたします。特に、バーチャルオフィスで起業の手続きを行う場合、住所そのものが会社の“顔”となる為、信頼性、これまでの実績をしっかり見極める必要があります。

このセクションでは、後から後悔しない為のバーチャルオフィス選びの視点とチェック項目を具体的に解説します。

なぜ信頼性の高い業者を選ぶべきか

バーチャルオフィスの住所は、次のような場面で対外的に使用されます

法人登記(定款・登記簿)

ホームページや名刺の記載住所

銀行口座開設

クライアントとの契約書

税務署や行政機関への届出

このように、会社の信用や実態を示す材料として、「住所」は極めて重要な意味を持つ為、業者の選定は非常に大事です。

誤って、実績のない事業者や、登記不可の物件を選んでしまうと、再登記や書類修正、最悪の場合、起業そのものの信頼性が損なわれる事もあります。

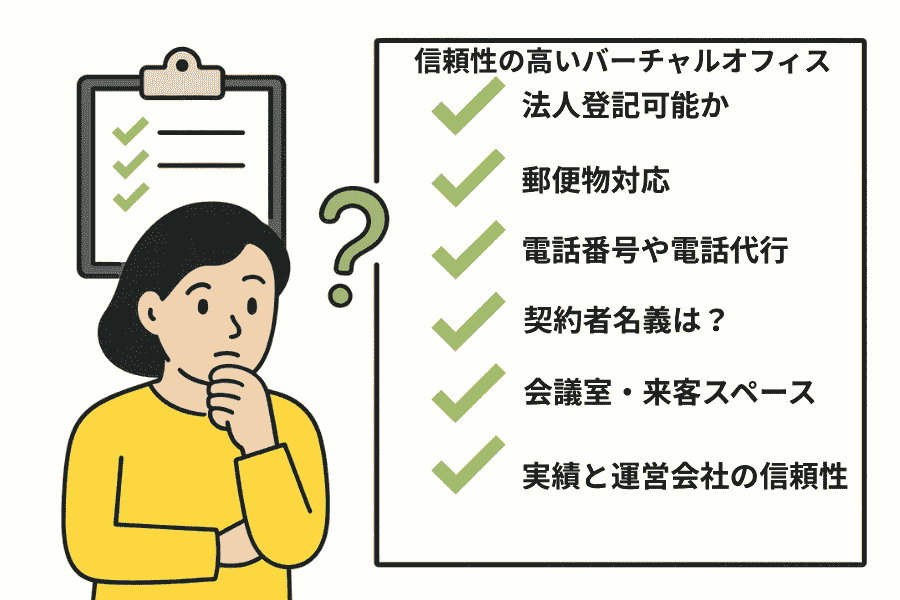

バーチャルオフィス選びのチェックリスト

バーチャルオフィス業者を選ぶ時は、以下の視点でチェックしましょう。

| チェック項目 | チェックすべき内容 |

|---|---|

| ① 法人登記が可能か | 法務局での登記実績があるか、明記されているか |

| ② 郵便物対応の精度 | 書留・宅配便も受け取り可能か、転送頻度は? |

| ③ 電話番号や電話代行の有無 | 固定電話番号の提供、対応の品質 |

| ④ 契約者名義で契約出来るか | 書類上の名義が法人になるか個人になるか |

| ⑤ 会議室や来客スペースの有無 | 商談や面談の対応が必要な業種には必須 |

| ⑥ 料金体系の透明性 | 初期費用・月額料金・オプションの明示 |

| ⑦ 実績と運営会社の信頼性 | 運営年数、レビュー評価、運営法人の情報開示 |

| ⑧ 複数拠点の有無 | 将来的な移転・拠点追加への柔軟性があるか |

| ⑨ サポート体制 | 問い合わせ対応のスピードや品質 |

| ⑩ 許認可対応の有無 | 対応業種や登記エリアの許可実績を公開しているか |

この中でも特に重要なのは「①法人登記の可否」「②郵便物対応」「⑦運営会社の実績」です。

見た目の住所が都心の一等地でも、実体が無い、サービスがずさん、契約書が不備では本末転倒です。

“安さ”だけで選ばない事が大切

月額料金が非常に安価なバーチャルオフィスも存在しますが、その多くは以下のような問題を抱えている事があります

郵便物の紛失・遅延

契約名義の不備

電話番号が他社と共有されている

解約時に高額な違約金が発生

スタッフ対応が機械的で相談に応じ無い

料金は重要な判断基準ではありますが、「法人として使えるか」「信用を担保できるか」という視点での評価がより重要です。

立地とブランド力のバランスを考える

確かに、銀座、渋谷、青山等の住所はブランディングに効果的ですが、高級エリアだからといってサービスの中身まで良いとは限りません。

また、地方の起業家にとっては、あえて都心の住所を使う事で「事業の所在地との不一致」が信用リスクになる場合もあります。

実際の事業展開や対外的な信用力とのバランスを見て、立地を選定しましょう。

おすすめの比較方法

複数の業者で以下を比較するのが効果的です

無料資料請求でサービス内容を比較

実際に契約した人の口コミ・評判をチェック

Webサイトだけで判断せず、電話やチャットでのサポート対応を確認

法人登記・許認可に対応している実績を公開しているか

できれば、契約前に一度オフィスに足を運び、雰囲気や実際の設備、対応スタッフの印象も見ておくと安心です。

信頼出来るバーチャルオフィスを選べば、あなたのビジネスにとって大きなアドバンテージとなり、立ち上げ後の成長にもつながります。

選定段階から「起業後の未来」を意識して、慎重に判断しましょう。

バーチャルオフィスを利用した起業でよくある失敗とその回避策

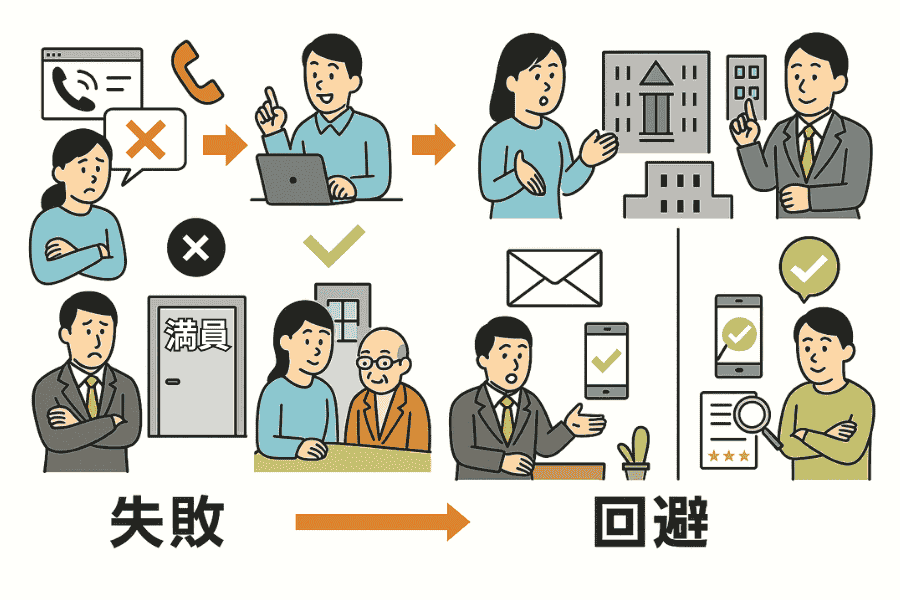

バーチャルオフィスで起業の手続きを行う事は、コストを抑えながらビジネスをスタートする有効な方法ですが、実際には「思わぬ落とし穴」にはまってしまうケースもよくあります。

このセクションでは、過去によくあったバーチャルオフィス利用の失敗例を紹介し、それぞれの回避策を実践的にお伝えしていきます。

これから起業を考えているあなたが、同じようなミスをしない様になさってみて下さい。

失敗例①:法人登記は出来たが口座開設に失敗

最も多いのがこのパターンです。バーチャルオフィスで法人登記まではスムーズに完了したものの、金融機関の審査で「実態が不明」と判断され、法人口座が作れなかったという例です。

❌ 原因

ホームページが未整備

電話番号が未取得

バーチャルオフィスの契約書類に不備

審査時に業務内容を説明出来なかった

✅ 回避策

起業と同時にホームページを立ち上げ、住所・電話番号・代表者名・事業内容を明記

固定電話番号を取得し、銀行に伝えられるよう準備

名刺・事業概要書・請負契約書等の資料を用意

銀行担当者からのヒアリングに備えて、事業内容を言語化しておく

失敗例②:許認可業種にバーチャルオフィスが対応していなかった

登記後に、業種によっては管轄機関から「その住所では許可出来ない」と言われ、事業スタートが大幅に遅れたというケースもあります。

❌ 原因

バーチャルオフィス契約の住所が、行政の要件を満たしていなかった

電話番号や常駐スタッフの条件を満たしていなかった

許認可の取得要件を事前に調べていなかった

✅ 回避策

業種が許認可制かを確認し、行政書士に相談して事前確認

バーチャルオフィス業者に「その住所で許認可の取得実績があるか」を確認

必要に応じて、レンタルオフィスや有人スペースとの併用を検討

失敗例③:郵便物が届かない、遅延する

郵便物や書類のやりとりが不安定で、契約書や行政通知が届かないというトラブルも散見されます。

❌ 原因

郵便物の転送が週1回等、頻度が少なすぎた

書留や宅配便に対応していなかった

オフィス側の管理体制が杜撰だった

✅ 回避策

転送頻度が「週2回以上」「即日対応」といった柔軟なサービスを選ぶ

書留・宅配・荷物の一時保管が可能な業者を選ぶ

郵便物受け取り履歴の通知(メール・LINE)があるかをチェック

失敗例④:ビジネスの成長に合わせた機能が使えない

最初は小規模でスタートしたが、取引先との打ち合わせや来客が増えてきた際に、会議室が予約出来ない、設備が足りないといった不便さを感じるケース。

❌ 原因

料金だけで選び、オプションの充実度を確認していなかった

会議室が少なく、競争率が高い拠点を選んだ

運営会社が柔軟なプラン変更に対応していなかった

✅ 回避策

初期段階で、将来的な「拡張性」や「オプション内容」を確認しておく

予約管理やオンラインでの即時予約が出来る会議室付きプランを選ぶ

複数拠点や移転オプションに柔軟な業者を選ぶ

失敗例⑤:住所の見た目だけで選んで信用を失う

都心の有名地名の住所を使ったが、実際の対応やサービスの質が低く、顧客や取引先から不信感を持たれたという例もあります。

❌ 原因

「港区」「渋谷区」といった住所の“見栄え”だけで決めた

実際のビルが老朽化していた

電話や郵便対応に不備があり、顧客に迷惑をかけた

✅ 回避策

住所とあわせて、建物の写真やGoogleストリートビューで雰囲気を確認

内覧可能な業者で、設備や受付スタッフの対応を事前に体験

レビュー・口コミで、実際の利用者の声を確認

バーチャルオフィスは非常に便利な仕組みですが、「安い」「楽そう」といったイメージだけで判断すると、思わぬトラブルに直結します。

あらかじめ情報を集め、リスクを想定して準備を整える事が、成功への一番の近道です。

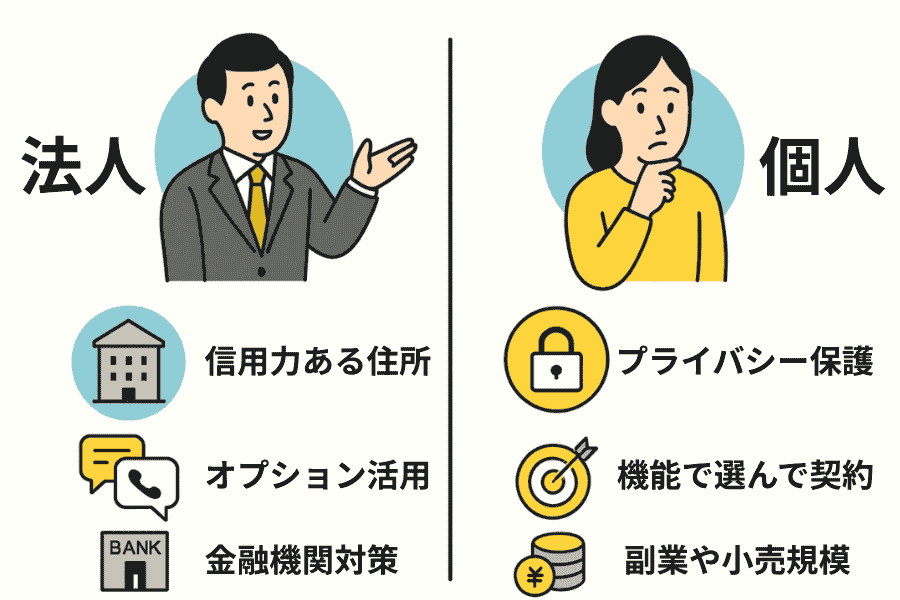

法人・個人事業主それぞれのバーチャルオフィス活用戦略

バーチャルオフィスで起業の手続きを行う人の中には、法人として登記を行うケースだけでなく、個人事業主で開業届を出してビジネスをスタートする人も多くいます。

このセクションでは、法人と個人事業主、それぞれの立場におけるバーチャルオフィスを活用する時の最善の方法・戦略を具体的に比較しながら解説していきます。

法人と個人事業主の大きな違いとは?

| 比較項目 | 法人 | 個人事業主 |

|---|---|---|

| 設立手続き | 登記が必要(法務局) | 税務署へ開業届を提出 |

| 信用力 | 高い(法人格あり) | 低め(個人扱い) |

| 税務処理 | 会計基準・決算書必須 | 確定申告(青色申告可) |

| 銀行口座 | 法人口座の開設が必要 | 個人名義の事業用口座で可 |

| 社会的責任 | 代表者の責任は限定 | 無限責任(個人資産も対象) |

| 登記住所 | 公開義務あり | 税務署に登録するのみでOK |

このように、法人と個人事業主では、事業の規模・信用・制度面での差異があります。

それぞれに適したバーチャルオフィス使いが求められます。

法人の場合の活用戦略

1. 信用力の構築を意識した住所選び

法人は登記住所が公開される為、「都心の一等地」や「ブランド力のあるエリア」を活用する事で、対外的な信用力を高める効果があります。

2. 郵便・電話・会議室といったオプション利用

法人の場合、行政機関や金融機関からの郵便物が頻繁に届きます。郵便物の即時通知・転送体制が整ったサービスを選ぶ事が重要です。

また、商談や取引先との打ち合わせに対応する為、貸し会議室の設備やオンライン予約のしやすさも確認しておきましょう。

3. 金融機関対策を入念に

法人の場合は法人口座が必須ですが、バーチャルオフィス利用によって審査が厳しい傾向がある為、実体のある事業資料を整備し、信頼性を示す準備が必要です。

● 個人事業主の場合の活用戦略

1. プライバシー保護を最優先

個人事業主は登記の必要はありませんが、名刺やホームページに住所を掲載する際、自宅を避けたいという人にとって、バーチャルオフィスは最適です。

特に女性起業家やフリーランスにとっては、プライバシー保護の観点からバーチャルオフィスを利用する事は、必須に近いとも言えます。

2. 必要な機能だけを絞って契約

個人事業主の場合は、法人よりもコスト意識が高い為、最低限の住所利用プランからスタートし、必要に応じて電話番号・郵便転送などのオプションを追加していくのが賢明です。

3. 副業や小規模運営に最適

本業と別に副業で小さく事業を始める場合、登記不要・低コスト・即日契約可のバーチャルオフィスは非常に便利です。

また、固定費がかから無い為、売上が小さい段階でも収支バランスを保ちやすいという特徴があります。

● 共通する注意点とアドバイス

法人・個人問わず、以下の点は共通して重要です:

バーチャルオフィス提供会社の信頼性を重視(口コミ・運営年数)

書類の整合性(契約者名義・住所表記)を確保する

業種ごとの適合性を確認(許認可の要否)

郵便物・電話・会議室のオプションを必要に応じて選択

成長後の移転・拠点追加に柔軟に対応出来る事業者を選ぶ

バーチャルオフィスは、事業の形態を問わず活用出来る柔軟なツールです。

しかし、起業の段階や目的に合わせて、戦略的に使い分ける視点を持つ事で、より高い効果が得られます。

あなたの起業を応援する特典案内

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

バーチャルオフィスで起業の手続きを進めたいと考えているあなたは、すでに情報収集と準備の面で他の起業家より一歩先を進んでいます。

でも、起業という大きなチャレンジに対しては、「あと少しの後押し」が必要になる事もありますよね。

そんなあなたの背中を、少しでも軽く、強く押す為に、特別なプレゼントを準備しております。

🎁【無料プレゼント内容】

『バーチャルオフィス起業チェックリストPDF(完全版)』

このPDFでは、以下のような情報が網羅されています:

バーチャルオフィス選びに失敗しない20のチェックポイント

法人・個人事業主別 活用の落とし穴と対策

許認可が必要な業種と対応可否一覧

郵便・電話・登記・会議室の各サービス比較表

金融機関ごとの口座開設対応レベルまとめ

起業前に準備すべき書類とスケジュールテンプレート

すぐに印刷して使えるように設計されており、この記事の内容を「実行」に移す為の具体的な行動リストとしてご活用いただけます。

更にこれからのあなたの起業で収益化を目指していく為の、AIネット集客マニュアル(19万8千円で販売してたメール講座)もプレゼント⇐実はこれで結果出してる起業家さん続出中。

📝【こんな方におすすめ】

何から手をつければいいか分からない

契約するバーチャルオフィスの選定に迷っている

許認可や登記の不安を事前に解消しておきたい

金融機関にきちんと対応できる資料を整えたい

手続きの抜け漏れをゼロにしたい

✅【受け取り方法】

今すぐ下記ボタン(※ここにCTAリンクが入ります)から

「無料PDFを受け取る」フォームにアクセスしてください。

メールアドレスだけで登録完了

その場でPDFをダウンロード可能

後日、起業に役立つ追加ガイドやテンプレートも順次お届け予定

完全無料・登録不要のプレゼントは今だけの期間限定です。

💬最後に:成功する起業は「準備×実行×継続」

どんなビジネスにも言える事ですが、成功する起業に必要なのは

「徹底した準備」「スムーズな実行」「継続する意志」の3つです。

この記事を読んでいるあなたは、すでにその準備段階をクリアしつつあります。

あとは、自信を持って一歩を踏み出すだけです。

あなたの事業が、社会に価値をもたらす存在となる事を心から応援しています。

次は、あなたが行動する番です。

今すぐ、無料PDFを受け取って一歩先の起業準備を始めましょう。